Un premier roman nourri de personnages que l’autrice qualifie elle-même de « déglingués », mais qui apparaissent surtout comme des survivants de notre époque. Loin de toute posture victimaire, les trois protagonistes affrontent leurs traumatismes de manière frontale, sans fard, dans un monde qui ne leur laisse que peu de répit. Melvin Mélissa signe ici un texte d’une sincérité radicale, porté par un réalisme brut et une rare justesse émotionnelle.

Le trio amoureux qui se dessine au fil du récit déjoue toutes les conventions. Leur relation se construit hors des normes affectives classiques, dans une fluidité et une sincérité qui déroutent autant qu’elles fascinent. Leur amour, hors catégorie, fonctionne. Là est peut-être la plus grande audace du roman, ne pas théoriser la liberté mais lui donner vie.

Chaque chapitre est accompagné d’un morceau à écouter, telle une bande-son proposée au récit. L’art, et surtout la photographie, occupe une place essentielle dans la vie des personnages. Ils s’en servent pour exprimer l’indicible et ne cessent d’explorer leurs visions. L’image devient à la fois refuge, langage commun et outil d’émancipation. Face à l’emprise plus trouble de la drogue, elle représente une forme de résistance silencieuse.

« Les premiers à ouvrir leur gueule sur la toxicomanie sont les derniers concernés, même pas correctement renseignés. Ils ont maté Requiem for a Dream un soir, et ça y est : ils sont addictologues, magistrats, éducateurs, sociologues… » Ce roman aborde la question de la drogue avec une rare lucidité. Loin des clichés misérabilistes ou des discours moralisateurs culpabilisants, le contrôle de l’addiction y est montré dans toute sa complexité avec ses élans, ses rechutes et ses efforts de résistance. Melvin Mélissa ne dramatise pas, elle expose.

La bienveillance qui lie les personnages tranche avec la violence enfouie de leurs passés, qui secoue dès les premières lignes. Traumatisés mais debout, ils avancent, chancelants mais portés par le soutien des autres. Leurs blessures les plus intimes s’expriment dans l’art, les corps et les silences. Elles ne sont pas effacées mais intégrées, regardées en face, sans pathos.

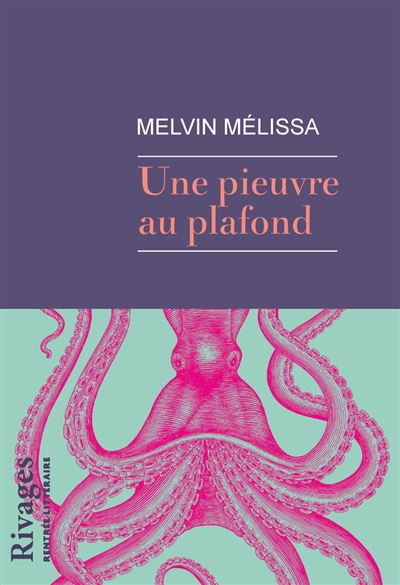

La figure de la pieuvre, qui habille ce livre, est récurrente. Elle se mue parfois en araignée ou en méduse (on pense d’ailleurs à Les Méduses ont-elles sommeil ? de Louisiane C. Dor) pour incarner l’enchevêtrement des corps, les liens invisibles et la force de leur désir. Tantôt créature poétique, tantôt apparition concrète, elle devient le symbole mouvant d’un attachement hors norme et d’un amour tentaculaire.

Une pieuvre au plafond est un roman queer rare, à la fois viscéral et pudique, libre et lucide. Un texte qui explore les marges sans chercher à les justifier. Simplement à les dire et à les faire exister. — Estelle Derouen

Une pieuvre au plafond

Melvin Melissa

Août 2025, Rivages