N’être que femme ne pouvait convenir à Aurore Dupin ou, plutôt, naître femme ne devait la condamner à une vie tracée d’avance. Non ! Le destin de celle qui deviendra George Sand ne lui sera pas dicté, sa vie devra lui appartenir. Car la future écrivaine prend très vite conscience que le hasard de son sexe et de sa position sociale ne peuvent fonder les critères de ce qui lui sera permis ; elle s’y refuse. L’écrivaine n’aura alors de cesse de frayer la crête, d’interroger les frontières et d’élargir les limites du possibles pour, au nom de l’égalité, se saisir de la liberté, l’exercer et l’étrenner au point de l’ériger en art de vivre. Que ce soit ainsi de par son oeuvre monumentale que de par les choix qui conduiront sa propre existence, la vie de George Sand fait office d’exemple : figure de proue de l’émancipation féminine, l’écrivaine aura participé à ouvrir une voie.

Née en 1804 d’un mariage secret et récrié, la jeune Aurore Dupin semble incarner la liberté dès le berceau. Son père, descendant – illégitime – du roi de Pologne, s’est en effet uni à une jeune femme d’origine populaire, fille d’oiseliers parisiens. La naissance de l’enfant consacre donc un amour triomphant des conventions – l’écrivaine s’écrira d’ailleurs même fille d’un patricien et d’une bohémienne – et ce métissage social fondera, nourrira chez elle une intime conviction : les hiérarchies sociales sont factices, la loterie de la naissance ne doit pas être une inamovible chape de plomb et les préjugés sociaux se doivent d’être refondés.

Devenant très tôt orpheline de père, la petite Aurore se voit confiée à la garde de sa grand-mère. Elle l’élève à Nohant, son château dans le Berry mais… loin de l’enfant de se laisser tout à fait dompter ! Le monde a trop de facettes pour qu’elle n’accepte de se cantonner à sa tour d’ivoire et aussi la jeune châtelaine ne cesse-t-elle de troquer ses belles robes pour des sabots, d’aller courir les champs pour jouer avec les paysans ou, prenant la direction de la grande ville, des méandres parisiens, elle fraye les milieux populaires et artistiques lors des visites à sa mère. Déjà, la rencontre et le partage sont nécessaires à la jeune fille ; d’une curiosité dévorante, elle s’abreuve de représentations pour, en parallèle, recevoir une éducation complète sous l’impulsion de sa grand-mère. Son expérience intime et ses regards se trouvent alors armés, affûtés d’autres rencontres : celles du papier, celles du savoir. Initiée au plaisir de la connaissance, elle connait ses premières grandes émulations intellectuelles – notamment à travers la philosophie de Rousseau – puis… la relation qu’entretient la jeune Aurore avec la connaissance est évidemment à l’image du reste ! Vivante et gouvernée – mue – d’insatiables appétits ! Les ardeurs de la jeune femme lui font même traverser une brève crise de mysticisme à l’adolescence. Elle en revient toutefois vite et ne semble ensuite en conserver que la force, une ferveur à toute épreuve pour incarner, déployer et partager ses courageuses croyances.

La multiplication des lectures enrichit donc progressivement le regard de la jeune femme. Sa pensée s’affirme ; s’affine. De sa conviction viscérale que toutes les vies se valent, que l’égalité ne peut être travestie d’aucune restriction de classe ou de genre et que les préjugés sociaux se doivent d’être combattus – en somme, de ce qui est ancré dans sa moelle comme une intuition fondamentale depuis l’enfance – nait, se forme petit à petit une pensée construite. Elle trouve dans la philosophie, la littérature et l’échange de quoi poursuivre, qualifier ces pressentiments immédiats : chaque vie appartient à celui – et donc aussi celle – qui la vit. Son éducation forge ainsi de quoi défendre son élan, de quoi ramener dans le spectre du réfléchi ce qui l’anime au fond d’elle-même et c’est alors toujours au travers du domaine de la raison que la future George Sand viendra ensuite assidûment défendre sa vie entière une foi à toute épreuve ; sa foi en l’égalité, la vraie. Puis, si ce fût d’abord de rencontrer les livres qui le lui permit, c’est en permanence de la rencontre que George Sand a nourri sa pensée, construit son cheminement. Des échanges avec les penseurs de son temps – elle compte à son actif une correspondance d’environ 20 000 lettres avec, entre autres, Victor Hugo ou encore Alfred de Musset – aux enseignements tirés de ses amitiés et fréquentations, des conversations avec (entre autres encore !) Pierre Leroux ou Félicité de Lamennais – qui affuteront sa pensée politique – ou – qui lui transmettra son amour de la botanique – Jules Néraud, l’écrivaine n’aura de cesse de comprendre plus loin, de ne jamais laisser s’endormir son regard et de revendiquer, par l’usage, le droit à une pensée propre. En somme ? Tout, tout pour faire vivre son ardente passion de l’égalité. Mais… que vaut néanmoins l’égalité si elle n’est égalité de faits ? Car c’est à l’usage que s’étrenne le principe et aussi Aurore Dupin déploiera-t-elle une liberté hors-norme pour son époque et refusera de se restreindre en quoi que ce soit. Puis si furent toujours très loin d’elle de quelconques velléités de gloire, d’honneurs ou de piédestal, le fracas qu’elle provoqua à courageusement s’affranchir de la condition féminine de son temps fera d’elle une figure médiatique à ses dépens mais∞ souvent mécomprise par l’époque. Donc, à qui voulut parfois la transformer en allumeuse de scandale, revient aujourd’hui à l’Histoire de rappeler que non, George Sand n’eut jamais pour élan de se démarquer ; elle ne fut jamais animée d’une volonté de vivre plus que quiconque mais se refusa – il est vrai – obstinément à, par contre, vivre moins.

Et sa vie témoigne de ce courage.

Aurore Dupin devient Aurore Dudevant en 1822 et, par là-même, baronne. Mais le mariage est malheureux, ne lui ouvre pas la liberté à laquelle elle aspire – elle qui a pourtant hérité du château de Nohant ! – et loin d’elle alors de s’accommoder d’une simple prison dorée. Elle se sépare de son époux et rente en poche, gagne Paris. Mais il faut davantage de moyens à la jeune femme – devenue mère entre-temps – pour subvenir à sa vie d’émancipée. Elle fait heureusement la rencontre de Jules Sandeau, écrivain également en devenir. Il devient son amant et, elle qui entre parallèlement dans l’écriture par le biais de la littérature industrielle en se faisant journaliste – elle intègre en 1831 la rédaction du figaro en signant anonymement – étrenne alors sa plume à ses côtés. Ensemble, les deux écrivains éclosent. Ils publient en 1831 Rose et Blanche, un roman écrit à quatre mains mais, Aurore Dudevant ne pouvant ni entacher son nom marital ni révéler son sexe, un pseudonyme est choisi : J. Sand et… bingo ! Le succès est au rendez-vous. Le roman s’écoule, l’éditeur réclame rapidement de nouveaux textes et commence alors pour l’écrivaine la grande aventure des mots ; des siens. Ils seront la clé de son indépendance.

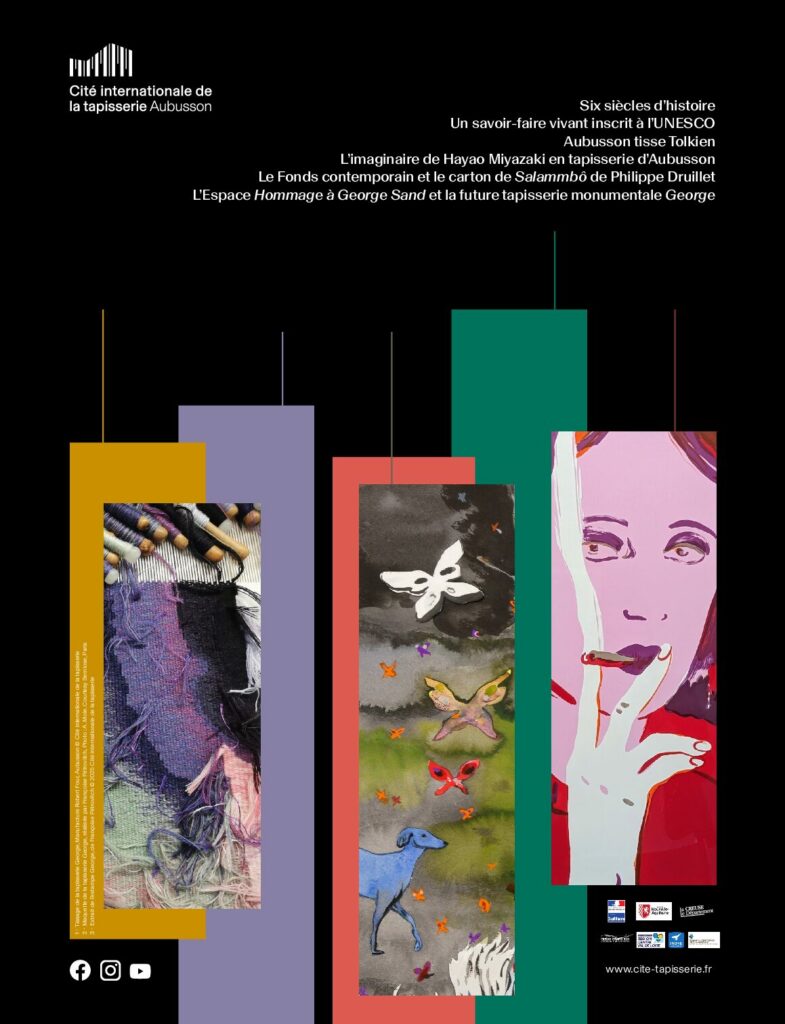

George Sand par Françoise Petrovitch. Hommage à George Sand à la Cité Internationale de la tapisserie, à Aubusson.

De retour à Nohant, la bientôt George Sand prend ses quartiers dans l’ancien boudoir de sa grand-mère, une petite pièce exiguë en bout de château où on ne la dérangera pas et, au dessus d’un sol jonchée de manuscrits et d’objets en tout genre, elle pend un hamac pour, dans ce campement pittoresque, écrire frénétiquement ; seule. D’une plume immédiatement prolifique – semble lui jaillir la nécessité de faire, la pulsion de raconter – elle écrit et écrit encore et seront publiés trois nouveaux romans en l’espace de quinze mois. Le premier, Indiana (1832) est signé d’un timide compromis. Elle garde la continuité du nom d’auteur créé avec Sandeau – et par là également une identité reconnaissable auprès de son public – mais le J se fait G, la métamorphose s’esquisse et, dès le roman suivant, est intronisé un nom, celui d’ensuite tous les textes, celui qu’on lui connait tant : George Sand. Effrontée, elle s’y joue avec délice d’un prénom ambigu, usuellement usité avec un -s au masculin et, George se référant pour elle au travail de la terre, l’écrivaine véhicule aussi discrètement d’autres revendications, celles de l’attachement à ses racines, au Berry, à cette vie de campagne et à ceux qui, eux aussi, font avancer le monde par d’autres mouvements de doigts. Elle ne se départira jamais vraiment d’ailleurs des forces puisées de la campagne, de la joie d’être entourée par la société rurale. Non ! Car si la notoriété lui ouvre vite les portes des milieux intellectuels parisiens, si l’autorisation de travestissement qu’elle a demandé à la préfecture et dont elle use avec plaisir la transforme en figure médiatique, George Sand restera toujours fidèle à son Berry d’enfance. C’est au château de Nohant qu’elle passera la plus grande partie de sa vie et si le lieu est un refuge où se côtoient figures intellectuelles et artistiques de l’époque – Frédéric Chopin, compagnon de Sand, y composera la majeure partie de son oeuvre, Delacroix ou encore Pauline Viardot y séjourneront à de multiples reprises – Nohant, perdu en pleine campagne, est aussi l’incarnation de la communauté égalitaire en laquelle croit l’écrivaine. On s’y mélange, on s’y confronte, on s’y retrouve.

D’un théâtre – suivi d’un théâtre de marionnettes – qu’elle fait construire et aux représentations desquelles elle convie tant ses invités que les gens du village à la cuisine moderne et conviviale qu’elle aménage pour son personnel ou le potager auto-suffisant qu’elle installe dans ses jardins, l’écrivaine cultive la solidarité. Son caractère accompagne, personnifie donc ses convictions et aussi ne se contente-t-elle pas de placer la liberté et l’égalité au dessus de tout – non ! – elles les placent avant et surtout au coeur de tout, les instaure dans l’intégralité de ses rapports et, si elle traversa un fort engagement politique et militant lors – notamment – des révolutions de 1848, ses convictions s’incarneront aussi et surtout dans son art de vivre, dans le quotidien qu’elle proposera, offrira à ceux qui l’entourèrent.

George Sand ne se sera donc restreinte en rien. Elle s’accordât une liberté qui n’échouait alors qu’aux hommes, aima au grand jour, ne craint pas de faire porter sa voix, ne s’excusa jamais de ne pas adhérer aux règles sociales de l’époque ni, d’ailleurs, de vouloir les chambouler pour, en somme, résolument vivre sa vie. D’une richesse extraordinaire – une correspondance forte de plus de 20 000 lettres, près de 80 romans, une carrière journalistique explorant une admirable palette de rubriques tout en passant par la dramaturgie – son oeuvre et sa pensée se sont, à travers cette gigantesque palette, toujours attelées à questionner les normes du contrat social, à proposer des relations plus égalitaires entre les êtres et à promouvoir l’émancipation des femmes et de tous par l’éducation. De ses fictions où elle interroge les normes du réel pour donner à réfléchir à ses engagements politiques ou ses postures intimes, George Sand aura donc incarné un plaidoyer hors-norme pour l’égalité, un exemple que la liberté se conquiert et ne peut être bradée. Frénétique touche-à-tout, celle qui avait aussi dans le talent des mains la couture – elle confectionnait elle-même les costume de son théâtre ! – et l’amour de la botanique fut innarrêtable jusqu’au bout. Elle refusa de ne jamais laisser reposer sa plume – et ce même au prix de toutes les douleurs car elle souffrait notamment de terribles rhumatismes articulaires qui entravaient sa graphie – pour, jusqu’au bout et en tout, des petites choses du quotidien aux tribunes politiques et oeuvres de fiction, se démener pour, toujours, faire ou proposer un pas de plus ; un pas plus loin. La liberté à portée de main, elle prodigua, de sa vie, une immense leçon d’égalité puis, si l’écrivaine rappelle aux écrivains qui s’attachent à raconter la vie d’un autre écrivain qu’il s’agit de lui rester fidèle, de conduire cette tâche en ami – car, à l’écriture d’Histoire de ma vie, elle fustige les biographies fantasques écrites à son encontre qui, cousues de fil blanc, n’ont semblé vouloir que nourrir les ventes en cultivant le scandale – c’est en qualité d’amie qu’il s’agit ici de rendre les honneurs à celle qui aura mené cette vie colossale avec, toujours, une humilité désarmante. Puis si elle se refusait à toute mystification, ne voulait se voir enjolivée, c’est néanmoins – me semble-t-il – en s’attachant bel et bien à la réalité des faits que se révèle ici toute l’envergure de celle qui, de son propre aveu, n’aura jamais été prudente en quoi que ce soit.

Disparue il y a 150 ans, un vaste hommage se prépare pour celle qui n’eut jamais peur de bousculer les codes à la Cité internationale de la Tapisserie, à Aubusson. L’écrivaine y sera consacrée en 2026 par une oeuvre monumentale, actuellement en cours de réalisation.

* Toutes les citations en italiques sont extraites de son autobiographie, Histoire de ma vie, parue en 1854.

— par Ninon Legrand.